Texte. Themen. Typen. Das bin ich.

Verena Carl, Journalistin, Autorin von Sachbüchern, Romanen und Hörspielen, Moderatorin.

Gesellschaft, Psychologie und Familie – für diese Themen stehe ich, in diesen Themen kenne ich mich aus. Am liebsten schlage ich die Brücke zwischen Zahlen, Daten, Fakten und der persönlichen Geschichte. Ob ich Texte für online-Medien wie zeit.de oder Printmagazine wie die Brigitte schreibe, ob bei einem Buchprojekt für die Bertelsmann-Stiftung oder den Beltz-Verlag, als Teilnehmerin eines Podiums auf einer Journalismuskonferenz oder selbst als Moderatorin einer Lesung, ob in einen fiktionalen Roman oder einem Sachbuch: Ich suche nach Geschichten, gehe gern ganz nah ran, um im Kleinen das große Ganze wiederzufinden.

Geboren bin ich 1969 in Freiburg, und lebe heute mit meiner Familie in Hamburg. Ich habe ein Diplom in BWL, mein Volontariat führte mich zum Burda Verlag und an die Deutschen Journalistenschule. Danach habe ich zehn Jahre Berufserfahrung als Redakteurin bei verschiedenen Magazinen gesammelt. Seit 2004 bin ich selbständig mit dem Büro für Schöne Worte.

Gerne werde ich auch für Sie und Ihre Organisation tätig, sei es aus dem klassischen Medienbetrieb, aus dem Unternehmensbereich oder etwa für Stiftungen, NGOs oder staatliche Stellen: Ob als Autorin, als Speakerin, oder für redaktionelle Konzepte und Texte im Corporate-Bereich. Bei Bedarf kann ich auf ein Netzwerk an Kreativen zurückgreifen, die Design und Optik liefern können, Podcasts produzieren oder Video-Inhalte – ganz nach Ihren Wünschen.

Wenn Sie mit mir in Kontakt treten möchten, erreichen Sie mich am besten per E-Mail.

Eine Staatsanwältin steigt aus

Anne Brorhilker ist das prägende Gesicht des Cum-Ex-Skandals, als Staatsanwältin in Köln kämpfte sie engagiert gegen Finanzkriminalität mit vermeintlich weißer Weste. Dann warf sie hin und ging zu einer kleinen NGO – sie findet, dort kann sie mehr bewirken. Eines ihrer ersten Interviews nach dem Wechsel gab sie mir für die BRIGITTE, es erschien im Juli 24

Als Anne Brorhilker 20 war, spielte sie Klavier und Querflöte und wollte Musikerin werden. Oder Musiklehrerin. Aber alle rieten ihr vom Lehramtstudium ab, zu viele Bewerber*innen, zu wenige Jobs. Gut, dann eben Jura, das analytische Denken lag ihr, besonders Strafrecht begeisterte sie. Mit einer Ausnahme: „Ich dachte: Bloß nichts mit Zahlen, mit Wirtschaft.“ Ein frühes Herzensprojekt, das sie prägte, war ihre Arbeit für die „Gnadenstelle“ in Köln. Fälle von Drogenkranken, die wiederholt gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatten, und sie konnte entscheiden: Musste der Staat dort wirklich mit voller Härte durchgreifen, Haftstrafen vollziehen? „Ich habe das gesammelte Elend der Stadt gesehen“, erinnert sie sich.

Aber dann landete sie als Staatsanwältin ausgerechnet im Steuerrecht, Anweisung von oben. Also fuchste sie sich hinein. Und merkte: Da ist ganz eine Art von Täter*innen unterwegs, die ohne Not und kühl kalkuliert den Staat betrügen. „Das hat mein Verfolgungsinteresse erheblich getriggert“, sagt Anne Brorhilker. Sie sitzt auf einem grauen Ecksofa in ihrem Büro, die Ellenbogen lässig auf den Oberschenkeln abgestützt, die Augen wach hinter der schwarz gerahmten Brille. Gerade hat ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen.

Was Anne Brorhilker macht, das macht sie ganz. Von 2011 bis 2023 leitete sie die Ermittlungen im wohl größten Steuerskandal der bundesdeutschen Geschichte, Stichwort: Cum Ex. Banken, Finanzberater*innen und Einzelpersonen hatten sich über Jahre vom Finanzamt Steuern auf Aktiendeals doppelt wiedererstatten lassen, die sie nur einmal gezahlt hatten, verschleiert durch Kreisgeschäfte. 1700 Anklagen erhob die Staatsanwaltschaft, viele Prozesse laufen bis heute, um rund zehn Milliarden Euro soll der Staat so zwischen 2000 und 2020 betrogen worden sein. Der Schaden aus den damit verwandten Cum Cum-Geschäften war mutmaßlich sogar drei Mal so hoch.

Eine Mammutaufgabe – und dass die Chefermittlerin eine Frau war, machte sie nicht kleiner. Noch dazu in der traditionell geprägten Finanzbranche. „Ich bin eher klein, ich bin blond, da wird man umso schneller in eine Schublade gesteckt.“ Bei der Ermittlung in einer Bank schüttelte ein Geschäftsführer allen ihren vier männlichen Kollegen die Hand. Sie, die Vorgesetzte, ignorierte er. „Er hielt mich wahrscheinlich für die Assistentin. Dabei wäre es ja schon ein Gebot der Höflichkeit, auch die zu begrüßen.“ Bald lernte sie, solche Macho-Momente als Hebel zu nutzen. „Wenn Männer merken, dass eine Frau Macht hat, bringt das viele aus dem Konzept.“ Und während die Gegenseite noch mit ihrem Weltbild haderte, konnte Brorhilker schon Anweisungen zur Durchsuchung geben.

Sie ließ sich nicht einschüchtern. Aber da war auch etwas, das zunehmend an ihr nagte. „Mir wurde immer klarer, wie sehr ich in meiner Position auf politische Rückendeckung angewiesen bin. Und die kann keiner garantieren.“ Weil Landesregierungen und Wirtschaftsminister*innen wechseln. Und damit auch die Frage, welche Ressourcen Justiz, Polizei und Steuerfahndung haben. Immer wieder fühlte sie sich ausgebremst. Und so kam es zu einer radikalen Entscheidung: Vor ein paar Monaten hängte sie ihre Robe an den Nagel und ging als Co-Geschäftsführerin zum Berliner Verein „Finanzwende“, rund 30 Mitarbeitende, gegründet 2018 vom ehemaligen Grünen-Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick. Er und seine Mitstreiter*innen wollen Aufklärung zu Finanzkriminalität leisten, die Justiz gegen die Finanzlobby stärken, politisch Druck machen.

Der Wechsel von Goliath zu David, von der großen Justizbehörde zur kleinen NGO, schlug enorme Wellen. Alle großen Medien berichteten, und die Frau, die immer sehr im Hintergrund geblieben war, auch aufgrund ihrer dienstlichen Verschwiegenheitspflicht, konnte sich freier in der Öffentlichkeit äußern.

Inhaltlich heißt der neue Job für Anne Brorhilker: agieren statt reagieren, nicht mehr hinter Straftätern aufräumen, sondern vor die Welle kommen. Persönlich heißt es: Verzicht auf den Beamtenstatus, Versorgungsansprüche, Altersbezüge. Weniger Gehalt. Warum diese krasse Kehrtwende? „Klar hätte ich auch als Rechtsanwältin zu einer Großkanzlei gehen können und deutlich mehr verdienen“, sagt sie. „Aber das würde meinen Werten widersprechen.“ Die wurden nicht zuletzt vom Elternhaus geprägt, der Vater Wirtschaftswissenschaftler, die Mutter Politikwissenschaftlerin: „Diskussionskultur und ein Gespür für soziale Gerechtigkeit, das habe ich zu Hause am Küchentisch gelernt.“

Ihr neues Arbeitsumfeld: Altbauräume mit knarzenden Dielen statt Behördenflure, im Regal mehr kapitalismuskritische Essays als Aktenordner. Am Tag unseres Gesprächs treffen sich 13 Leute zur Besprechung im Erdgeschoss, hinter dem Schaufenster eines ehemaligen Ladengeschäfts in Schöneberg. Top eins, eine Top-Secret-Recherche, Top zwei, eine geplante Kampagne. Die neuen Kolleg*innen sind eher der Typ: bunter Hoodie, Sneakers, violetter Nagellack. Geschlechtsunabhängig. Anne Brorhilker kommt in marineblauem Blazer und Stiefeletten. Es ist ihr vierter Arbeitstag, der Willkommensstrauß auf dem Schreibtisch noch frisch. Ein Kulturschock? „Nein, viele Arbeitsprozesse sind ähnlich, und auch in der Justizbehörde war ich mit den meisten per Du. Der größte Unterschied: In Behörden arbeiten auch Menschen, die dort einfach eingesetzt werden. Hier sind alle aus Überzeugung, das spürt man.“

Viele Erwartungen sind auf die Neue gerichtet, die Strahlkraft ihres Namens, die Expertise als Juristin. „Anne Brorhilkers berufliche Entscheidung verdient höchsten Respekt und ist eine Kampfansage an Finanzkriminelle und ihre Unterstützer“, so hat es Gründer Gerhard Schick formuliert. Dennoch wirkt es nicht, als wäre sie der Star der Runde. Konzentriert sitzt sie auf einem Eckplatz, wirbelt einen Kugelschreiber zwischen den schmalen Fingern, schreibt in ein blassgrünes Notizbuch. Hört viel zu, stellt präzise Fragen. Sie braucht keine Show, um zu wirken. Auch wenn sie von Teilen der Presse so gelabelt wurde: die egomane Oberstaatsanwältin, die Prozesse auf ihre Person zuschneidet. Was möglicherweise mehr über das Frauenbild der Kritiker*innen sagt als über sie selbst: „Wer führen will, muss auch Führung zeigen. Bei einem Mann wäre dasselbe Verhalten vermutlich als Durchsetzungsstärke gelobt worden“, sagt sie.

Sie glaubt an den Rechtsstaat, trotz allem. Umso mehr ärgert es sie, wenn dieser Staat mit zweierlei Maß misst. „Bei Organisierter Kriminalität greift die Justiz selbstverständlich durch, etwa bei Clankriminalität oder Drogenhandel im großen Stil. Finanzkriminalität gehört in dieselbe Kategorie, und muss auch so behandelt werden.“ Die entgangenen Steuereinnahmen fehlen ja überall, von Kindergrundsicherung bis Klimaschutz. „Das ist sozialschädlich und demokratieschädlich.“ Doch bei der Verfolgung trifft eine zeitlich und personell überlastete Justiz auf smarte und finanzkräftige Gegner. „Bei einer Ermittlung gegen eine Bank standen wir zu fünft etwa 200 Anwält*innen gegenüber, mit Maßanzügen, Doktortitel, goldenen Visitenkarten. So etwas schüchtert ein, das soll es auch“, erzählt Anne Brorhilker.

Doch wenn das so ist, warum blieb der ganz große öffentliche Aufschrei dennoch aus? Sie hat zwei Erklärungen: Zum einen gelte Steuerbetrug vielen als Kavaliersdelikt, die Dimension werde unterschätzt. Zum anderen treibe die Finanzbranche geschickte PR: „Sie hat das Thema erfolgreich mit einer Aura der Komplexität umgeben: Du kleiner Nobody wirst das nie verstehen, überlass das den Expert*innen. Das verhindert unangenehme Fragen.“ Dabei könnte man Cum Ex und Co auch einfacher erklären. Man müsste nur wollen.

Auch bei dieser Art von Aufklärung wird Anne Brorhilker wieder hundert Prozent geben. Der Finanzlobby und der Politik unangenehme Fragen stellen, mit Sachverstand aufmerksam machen, wenn Staat und Behörden bei Sozialbetrug hart durchgreifen und bei Finanzkriminalität bequeme Deals anbieten. Gut für die soziale Gerechtigkeit, für ihre Work-Life-Balance eher nicht. Klavier spielt sie immer noch gern, aber es steht noch in Köln, wo sie mit ihrem Mann lebtDerzeit pendelt sie. Aber immerhin: Nach Konzertterminen in Berlin, da hat sie schon mal Ausschau gehalten.

Ältere Semester

Früher riss man Witze über Soziologiestudent*innen im 40. Semester, heute gibt es immer mehr Erstis über 40. Was machen die da – und sollte man es nachmachen? Dieser Frage bin ich – selbst gerade wieder im Masterstudium – für das Academy-Ressort der Brigitte nachgegangen, im Frühjahr 2024

Der Tag, an dem die Zusage für ihren Studienplatz kam, hätte eigentlich ein Glückstag sein sollen. Aber dann packte Sukie Hofmann, 46, die Angst vor der eigenen Courage. „Ich dachte plötzlich: Was, wenn ich das nicht schaffe, das Lernen, die Prüfungen? Wenn ich Menschen enttäusche, die große Stücke auf mich halten – meine Tochter, meinen Mann?“

Dabei war sie ihrem Traumberuf Lehrerin gerade ein großes Stück näher gerückt, und hatte wirklich keinen Grund, an sich zu zweifeln. Bei allem, was sie in den letzten Jahren geleistet hatte, auch ganz ohne Fachausbildung. Als Quereinsteigerin hatte sie eine Vorbereitungsklasse mit ukrainischen Kindern in ihrem Heimatort Titisee-Neustadt geleitet, erst zusammen mit einer deutschen, dann einer ukrainischen Pädagogin, und dabei Feuer für den Job gefangen. Nachdem sie über Jahre vor allem für ihre Familie da gewesen war und die Buchhaltung für die Physio-Praxis ihres Mannes erledigte.

In der Schule hatten sie alle geschätzt, die Kolleg*innen, die Direktorin. Aber Learning by doing würde sie nicht weiterbringen, wenn sie mehr sein wollte als „POL“, „Person ohne Lehramtsausbildung“. Sie erzählt, dass ihr Mann sie schließlich zu einem Studium ermutigte, ganz klassisch in Vollzeit. Und zum Rollenwechsel: Jahrelang hatte sie ihm zu Hause den Rücken freigehalten, jetzt war er dran mit der Care-Arbeit. Zu ihrer eigenen Überraschung schaffte sie alle Hürden: eine externe Abiprüfung, die sie machen musste, weil ihr Fachabitur nicht ausreichte, die Aufnahmeprüfung an der PH Freiburg. Trotzdem wurde sie die Selbstzweifel so schnell nicht los, das ging so bis in die ersten Hochschul-Tage: „Zu viele Infos, zu viele Menschen, die meine Kinder sein könnten.“ Aber dann, beim ‚Kenn-die-Leute-Dinner‘ der Fachschaft, tauschte sie mit einer jungen Frau Nummern aus, die dieselbe Fächerkombi hatte, Kunst und Geschichte. Am Ende gründeten sie eine gemeinsame Lerngruppe. Und plötzlich fühlten sich Dinge viel leichter an. „Ich muss einfach einen Schritt nach dem anderen gehen. Das wird.“

Sukie Hofmann ist nicht allein – weder mit ihrer Nervosität und Euphorie, noch als älteres Semester unter Erstis. Immer mehr Menschen nehmen später ein Studium auf. In Vollzeit oder berufsbegleitend, zum ersten Mal oder als Update zu einem früheren Abschluss. Laut Statistischem Bundesamt waren im Wintersemester 2022/2023 190 000 Studierende über 37 Jahren an deutschen Hochschulen eingeschrieben, das entspricht 6,5 Prozent. Und fast jedes Jahr werden es mehr. Das sieht man, wenn man die Zahlen der Erstis zwischen 40 und 55 über mehrere Jahrzehnte vergleicht: Im Jahr 1994 wagten den Spätstart deutschlandweit 854, 2014 bereits mehr als sieben Mal so viele, nämlich 6425; 2019 lag die Zahl bei 6685, danach flacht die Kurve ab, möglicherweise Corona-bedingt. Zu den beliebtesten Studienfächern der Älteren gehören Psychologie, Informatik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften.

MBA, „Executive Master of Business Administration“, dafür hat sich die Kölnerin Ina Lübke, 49, entschieden. Sie hat in den 1990er-Jahren ihr Jurastudium abgeschlossen und danach in der Musikindustrie gearbeitet, erst bei einem Mittelständler, Abteilung „Business and Legal Affairs“, dann in einem internationalen Konzern,– „aber es wurde immer mehr Business und immer weniger Legal“, erzählt die Mutter zweier Teenagerkinder. Nun war sie nicht mehr nur für die rechtliche Seite von Deals zuständig, sondern zunehmend auch für Zahlen, Prozess- und Business-Entwicklung, Changemanagement. Sie übernahm Führungsaufgaben. „Ich habe mir en passant eine Menge Wissen draufgeschafft, aber irgendwann hatte ich das Gefühl: Ich brauche ein theoretisches Fundament, wenn ich auf Augenhöhe mit den gut ausgebildeten Teammmitgliedern und Entscheidern sein will.“

Schließlich bot ihr Arbeitgeber an, die Kosten für ein berufsbegleitendes Wirtschafts-Studium an der privaten Hamburg Media School zu übernehmen, zwei Jahre bis zum Master-Abschluss. Ein bis zwei Mal im Monat reist sie nun zu den Präsenzveranstaltungen, ihren Job hat sie etwas reduziert: „Vollzeit, Familie plus Hausarbeiten und Prüfungen, das wäre dann doch zu viel geworden.“ Den Kontakt zu ihren halb so alten Mitstudierenden findet sie in erster Linie belebend: „Es gibt so viele Leute meines Alters, die sich auf den Standpunkt stellen: Wir haben Dinge schon immer so gemacht, warum sollten wir das ändern? Ich möchte lieber an die Jüngeren andocken, mir von ihnen etwas abschauen.“

Ganz schön anstrengend, aber auch ganz schön schlau, sagt Antje Gardyan aus Hamburg, die sich als Coach und Autorin auf Menschen in der Lebensmitte spezialisiert hat, Einzelpersonen und Unternehmen berät. „Um die 40 haben wir in der Regel zwei längere Phasen im Berufsleben hinter uns: Die Nachahmungsphase, in der wir lernen, wie unser Job funktioniert, und dann eine lange Phase des Ankommens, in der wir an Erfahrung und Routine gewinnen. Aber schließlich flacht die Lernkurve oft merklich ab – oder wird sogar negativ, weil man mit neuen Entwicklungen nicht mitwächst.“ Und man steht vor der Entscheidung: Ist mir das ruhigere Fahrwasser gerade recht, oder brauche ich einen Entwicklungsschub? Schließlich standen die Chancen noch nie so gut, bei guter Gesundheit alt zu werden und länger fit im Kopf zu sein. Was natürlich auch Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels zugute kommt.

Es gibt unterschiedliche Gründe für eine Kurskorrektur ab 40, sagt Antje Gardyan. Etwa, weil einem gar nichts anderes übrig bleibt, wenn man nach einer Scheidung oder einer Pleite plötzlich dringend einen Job mit besserer Perspektive braucht. Klar: Als kurzfristige Lösung ist ein Studium nicht geeignet. Denn es kostet erstmal eine Stange Geld, ehe es den eigenen Marktwert verbessert. Auch mit der staatlichen Unterstützung wird es schwieriger (siehe Kasten Seite x), und für ein Zweitstudium erheben einige Bundesländer sogar zusätzliche Gebühren. Aber es kann ein mittelfristiges Projekt werden, etwa berufsbegleitend. Anders gelagert ist es, wenn nicht äußere, sondern eher innere Motive die Entscheidung vorantreiben. Zum Beispiel die Lust am Wissen, der Spaß, am Ball zu bleiben, so wie es bei Ina Lübke anklingt. Oder weil Frauen nach vielen Jahren Care-Arbeit sagen: Jetzt bin ich mal dran. Wie Sukie Hofmann.

Die größte Hürde für den Anfang: das Lernen neu lernen. Das Hirn braucht ein bisschen Zeit, um wieder auf Touren zu kommen. Zudem muss man einen Rhythmus finden zwischen Rückzug und Austausch und den Wechsel zwischen verschiedenen Lebenswelten üben. „Mein Mann hat mir anfangs schon mal abends um elf den Laptop weggenommen und gesagt, es reicht“, erzählt Sukie Hofmann lachend. „Und unsere 16-Jährige haut mir meine eigenen Sprüche um die Ohren: Mama, mach’ einen Lernplan, portionier’ dir den Stoff.“

Ina Lübke fiel vor allem das Umschalten zwischen Jobwelt und akademischer Welt schwer: „Du kommst aus dem Job mit einem Kopf voller Excel-Tabellen und sollst am nächsten Tag eine Klausur schreiben – und das mit der Hand!“ Auch sie kennt Versagensängste, dagegen hilft ihr der Gedanke: „Das Studium wäre ein Sahnehäubchen auf meinem Lebenslauf, aber ich brauche es auch nicht unbedingt.“

Auch Sukie Hofmann sagt: „Während die Jüngeren näher dran sind am Stoff, an den Fakten, habe ich den Eindruck, ich kann mir gut einen Überblick verschaffen, habe einen Blick für Zusammenhänge. Das ergänzt sich auch in meiner Lerngruppe.“ Sogar die Prüfungsangst, die ihr als Schülerin oft Noten verhagelt hat, hat sie jetzt besser im Griff: „Ich sage mir dann: Ich habe im Leben schon Schlimmeres hinter mich gebracht.“

Wer in der zweiten Lebenshälfte noch mal studieren will, hat verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren: im Netz, bei Infotagen; wer’s genauer wissen möchte, kann meist auch probehalber Veranstaltungen besuchen. Bei der Entscheidung können folgende Fragen helfen, sagt Antje Gardyan: „Werde ich in zehn Jahren bereuen, es nicht versucht zu haben? Was würde ich einer guten Freundin in meiner Situation raten? Wie kann ich Unterstützung aus meinem Umfeld organisieren?“ Auch ein Plan B gibt Sicherheit: „Falls ich es nicht durchziehe: War alles umsonst, oder bringt mich das neue Wissen trotzdem weiter in die neue Richtung, die mich reizt? Reicht auch ein niedrigerer Abschluss als der ursprünglich geplante?“

Manchmal wird erst auf dem Weg das konkrete Ziel so richtig deutlich – MBA-Studentin Ina Lübke weiß aber schon jetzt ziemlich genau, was sie will. Und was nicht. „Ich muss nicht unbedingt CEO werden“, sagt sie, „Aber ich möchte Erfahrung mit neuen Erkenntnissen zusammenbringen, zum Beispiel in punkto KI. Und ich glaube, ich kann auch ein gutes Role Model für jüngere Kommilitoninnen sein, weil die sehen: Familie, Job, Führungsposition, das geht, ohne ständig komplett gestresst zu sein. Außerdem macht es mir Mut, wie die jungen Frauen ihre Karriere und Familie planen und selbstverständlich davon ausgehen, dass sie sich mit ihren Partnern die Care-Arbeit gleichberechtigt teilen werden.“ Und Lehramts-Studentin Sukie Hofmann? Kennt ihr Ziel exakt – sie war ja schon fast da. „Wenn ich eine Motivationsspritze brauche, denke ich einfach daran, wie sehr ich es liebe, vor einer Klasse zu stehen.“

Hier geht’s zur Einschreibung: Infos rund um das Studium ü40

Wo kann ich mich informieren? Eine zentrale Informations- und Beratungsstelle stelle für ältere Studierende gibt es nicht, die Deutschen Studierendenwerke haben jedoch eine Übersicht über Beratungsangebote ins Netz gestellt, z.B. für Studierende mit Kindern (https://www.studierendenwerke.de/themen/beratungsangebote/beratungsangebote-im-hochschulkontext).

Gibt es spezielle Hochschulangebote für Ältere? Ja, aber eher Weiterbildungsangebote ohne Abschlussmöglichkeit („Kontaktstudium“), keine Studienangebote, die sich explizit an ältere Anfänger*innen richten. Einige Hochschulen betreiben allerdings eigene „Zentren für Weiterbildung“ (etwa Dresden, Hamburg oder Lüneburg), mit Master- und Aufbaustudiengängen in verschiedenen Disziplinen für Menschen mit Berufserfahrung. Über Studienangebote für Praktiker*innen ohne Abitur informiert dieses nichtkommerzielle Portal: https://studieren-ohne-abitur.de.

Muss ich jetzt zurück an die Uni? Neben dem klassischen Präsenzstudium gibt es einige Möglichkeiten, berufsbegleitend zu studieren, entweder in einer Kombi aus Präsenzveranstaltungen plus Fernlernen oder komplett remote, in Online-Studiengänge an Fernhochschulen z.B. der Fernuni Hagen. Allerdings erheben diese Studiengebühren für den zusätzlichen Aufwand eines online-Studiums, die Fernuni Hagen gibt die Kosten für ein Masterstudium mit 700 bis 1800 Euro gesamt an.

Wer bezahlt das? Ersparnisse, Einkommen, Partner*in, bei berufsbegleitenden Studiengängen übernimmt die Studiengebühren oft auch der Arbeitgeber (meist gegen die Verpflichtung, innerhalb einer bestimmten Frist nicht den Job zu wechseln). Eine weitere Finanzierungsmöglichkeit ist ein Studienkredit der kfw. Gute Übersicht auf dieser Seite: https://www.studis-online.de/studienfinanzierung/studieren-mit-30.php. Die Altersgrenze für BaföG-Ansprüche wurde 2022 auf 45 Jahre angehoben, allerdings ist die Höhe der Förderung an eigene Vermögensverhältnisse gekoppelt (https://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/bafoeg-ueber-30.php), die günstige studentische Krankenversicherung endet in der Regel mit dem 30. Lebensjahr. Um ein Stipendium bewerben? Geht auch: Das staatliche „Aufstiegsstipendium“ ist nicht an eine Altesgrenze gebunden: https://www.sbb-stipendien.de/aufstiegsstipendium/kann-ich-mich-bewerben

Sprich mit ihr!

Baugerüst vorm Fenster, Bohrer im Mund oder Buchungsfehler beim Romantik-Trip: Ich komme ganz gut klar mit den Unannehmlichkeiten des Lebens. Solange mir jemand sagt, was da eigentlich los ist. Darüber habe ich in der Brigitte-Kolumnenreihe „Geht das nur mir so“ geschrieben – im Frühjahr 2024. Wie man auf dem Foto übrigens sieht: Seit Ende September ist alles wieder beim alten.

Vor ein paar Wochen, es war noch kalt draußen, stand morgens plötzlich ein Mann auf meinem Balkon im zweiten Stock. Das war nicht weiter verwunderlich. Schließlich hatten ein paar Tage zuvor Bauarbeiter ein Gerüst vor unserem Hamburger Mietshaus hochgezogen. Dass so eine Altbausanierung im laufenden Betrieb kein Spaß ist, das dachte ich mir. Im nächsten Augenblick ließ er eine dunkle Folie vor dem Gerüst herunter, die ungefähr die Hälfte des Morgenlichts und den ganzen Ausblick wegnahm. Ratsch, so, als wäre plötzlich ein schwerer Vorhang zugegangen. Das hatte mir keiner gesagt.

Ich öffnete die Balkontür und versuchte, mehr herauszufinden. Was wird das? Und wie lang dauert das? Der Mann hob bedauernd die Hände, er sprach kein Deutsch. Das war auch nicht sein Job, ich mache ihm da keinen Vorwurf. Sein Job war, die Folie am Gerüst zu befestigen und danach auch noch Balkontür und Fenster von außen abzukleben. Das machte er gründlich. Eine halbe Stunde später sah es aus, als hätte jemand zusätzlich zum dunklen Vorhang auch noch einen massiven, zehn Meter hohen Schrank vor meinen Balkon gerückt.

Ich begann, nach der E-Mail vom Vermieter zu suchen. Da war doch was gekommen. „Renovierungsarbeiten, bitte die Balkons freiräumen, kann zu Beeinträchtigungen kommen“, so stand es darin. Nennt mich naiv, aber das hatte ich mir harmloser vorgestellt. Später, auf der Straße, begegnete ich dem Chef des Handwerkertrupps. Der erklärte mir, dass wir für die nächsten ein, zwei Wochen Fenster und Balkontüren zur Vorderseite nicht mehr öffnen könnten, wegen der Sandstrahlarbeiten. Laut werden würde es auch. Danach müsste das Mauerwerk erstmal trocknen. Dann…

Die nächsten Arbeitsschritte erspare ich Ihnen, ist ja auch todlangweilig. Wobei: Mich, meine Familie und alle meine Nachbar*innen hätte es schon interessiert. Hätte ich das vorher genauer gewusst, ich hätte vielleicht unseren Urlaub auf diese Zeit gelegt. Oder wenigstens einen Schreibtisch in einem Coworking-Space gebucht. Und selbst wenn nicht, würde es ja schon helfen, wenn man informiert würde: Okay, das wird jetzt ein bisschen wehtun, in zwei Wochen ist das Schlimmste vorbei. Von mir aus auch: Es dauert, wie lang, wissen nicht mal die Handwerker. Alles besser als so ein wortkarges Einfach-mal-machen-dann-mal-sehen. „Sprich mit ihr“ – der Name eines alten Pedro-Almodovar-Films ist mein Lieblings-Imperativ.

Denn Reden hilft gegen Frust, Unsicherheit, schlechte Gefühle aller Art. Alternativ auch mailen, whatsappen oder in Gottesnamen faxen, ich bin da nicht wählerisch. Dies gilt auch und gerade bei nicht so guten Nachrichten. Einer der wenigen Männer in meinem Leben, der das ganz gut raushat, ist mein Zahnarzt. Der erklärt mir immerhin detailliert Schritt für Schritt, was er macht, wenn er bohren oder Keramikfüllungen anpassen muss. Wahrscheinlich weiß er, dass Hilf- und Sprachlosigkeit gepaart mit Informationsmangel keine gute Kombi für Patient*innen sind. Vor allem, während er die Finger in ihrem Mund hat.

Andere haben da ein bisschen Nachholbedarf. Es wäre zum Beispiel auch sehr schön, wenn der Steuerberater einen ein bisschen früher vorwarnen könnte, ehe man eine astronomische Nachzahlung vom Finanzamt hingebrettert bekommt. Oder wenn ein Hotel einem bei der Buchung darauf aufmerksam macht, dass der günstige Tarif für die Romantik-Reise zufällig nur für die lichtlosen, muffig riechenden Kellerzimmer gilt. Die auch noch getrennte Betten haben. Ich denke ungern daran, weil es sich um das Geburtstagsgeschenk für meinen Mann handelte. Bei der Buchung hätte man wohl noch was ändern können, aber ahnt ja keiner, dass die im Souterrain nicht nur ausgemusterte Stühle, sondern auch Gäste lagern. Nach Ankunft war da leider nichts mehr zu machen.

Während ich diese Zeilen schreibe, im Wohnzimmer, ist draußen der Frühling ausgebrochen. Das Baugerüst draußen steht noch immer, aber wenigstens hängt jetzt eine Art Gaze davor, die Licht durchlässt und auch einen, wenn auch unscharfen, Blick nach außen ermöglicht. Das ist eine deutliche Verbesserung. Sonst passiert nichts, man munkelt, der Maurer sei krank. Ich hoffe, es geht ihm bald besser. Ja, es stimmt, all das ist auch eine Lektion in radikaler Akzeptanz, in buddhistischer Gelassenheit, die mir noch keine Meditationsübung je gebracht hat. Trotzdem: Den nächsten Mann auf meinem Balkon spreche ich wieder an. Und sag dann Bescheid, wie’s war.

„Sei du selbst. Und sei es kompromisslos.“

Es kostete die TV-Journalistin Georgine Kellermann über 60 Jahre und viel Kraft, bis sie öffentlich zu sich selbst stehen konnte, als trans Frau. Was macht es mit Menschen, wenn sie einen so wichtigen Teil ihrer Identität unterdrücken? Und kann man ein sinnvolles, erfülltes Leben führen, solange man nicht bei sich selbst angekommen ist? Dazu durfte ich sie im Sommer 24 für die ZEIT interviewen

Groß ist sie, das fällt als erstes ins Auge, wenn man ihr gegenübersteht. Unübersehbar, herausragend, eine Frau von fast eins neunzig. Dresscode: sommerlich-lässig, Streifenbluse, Riemchensandalen zum Jeansrock, korallenroter Lippenstift. Georgine Kellermann, Journalistin im Ruhestand und Debüt-Autorin, empfängt in einer lauschigen Remise, im zweiten Hinterhof eines Verlagsgebäudes in Berlin Mitte.

Im Leben hat sie über 60 Jahre lang eine Rolle gespielt, als Mann, der sie nie war. Auch wenn sie in einem äußerlich männlichen Körper zur Welt kam: „Ich sage im Scherz: Der liebe Gott hat leider die falsche Verpackung für mich gewählt.“ Nun will sie davon erzählen, wie sie sich daraus befreit hat. Und was es in einem Menschen entfachen kann, wenn er endlich ganz bei sich ist.

Frau Kellermann, in Ihrem Einleitungskapitel schreiben Sie sinngemäß: Dieses Buch ist für Menschen, die so sind wie ich, deren Geschlecht nicht mit ihren Körpermerkmalen übereinstimmt, und Menschen, die sich für sie interessieren. Aber auch für andere, die auf der Suche sind, einfach, weil ihr Lebensentwurf nicht den üblichen gesellschaftlichen Vorgaben entspricht. Kann man das wirklich vergleichen?

Es ist dieselbe Haltung dahinter: „Sei du selbst. Und sei es kompromisslos“. Solange wir damit nicht andere in irgendeiner Form einschränken, sollten wir uns nicht gesellschaftlichen Vorgaben beugen, sondern der persönlichen Idee von uns selbst folgen. Wenn zum Beispiel ein Manager sagt: Ich hab die Nase voll von meiner Tätigkeit und werde jetzt Ranger im Naturpark, dann kommt das aus einem ähnlichen Druck: Irgend etwas ist nicht richtig in meinem Leben, es passt nicht zu dem, was ich im Inneren bin.

Aber die Not und die Angst vor gesellschaftlicher Ablehnung ist vermutlich größer, wenn ich als kleines Mädchen in einem männlich gelesenen Körper in den Spiegel schaue und sage: Das bin ich nicht, als wenn ich mich nur über bestimmte Rollenerwartungen hinwegsetze?

Heute ist das heute glücklicherweise einfacher, aber in meiner Sechziger-Jahre-Kindheit kannte niemand den Begriff trans. Mir war zwar klar, etwas ist anders bei mir, und die Klarheit wurde auch immer mehr, aber ich hatte keine Worte dafür. Und auch sonst niemand in meiner Familie. Wie hätten die es denn auch lernen sollen? Außerdem galt das ungeschriebene Gesetz: Was hier am Tisch besprochen wird, bleibt am Tisch. Mein Vater hätte sich ja nie einem Freund offenbart und gesagt: Ich glaube, eines meiner Kinder wird falsch gelesen, das ist kein Junge.

Und Ihre Mutter?

Bei ihr war es anders, sie hat mein So-Sein nicht verstanden, aber auch nicht abgelehnt. Das hat einfach mit der Liebe zu ihren Kindern zu tun. Als sie mich als Kind einmal in Mädchenkleidern gesehen hat, war sie noch schockiert, später, als ich selbständiger war, hat es ihr nichts mehr ausgemacht, mich so zu nehmen, wie ich war. Sie hat mich immer um meine schönen Beine beneidet! Ich würde heute wirklich alles dafür geben, wenn meine Mutter das Buch lesen könnte. Dann würde sie viel besser verstehen, wie es mir ging.

Georgine Kellermann kann kontrolliert und sachlich über die Einsamkeiten ihrer Kindheit sprechen, die Verletzungen, das Unverstandensein. Geht es um ihre lang verstorbene Mutter, spürt man ihre Emotion, sie blickt zur Decke, braucht einen kurzen Moment. Es ist spürbar, wie sehr sie sich die Unterstützung, den Segen ihrer Eltern gewünscht hätte. Doch als die Mutter ihren vermeintlichen Sohn mit Mädchenkleidung erwischte, reagiert sie drastisch, aus Hilflosigkeit. „Sie verbrannte die Sachen, die ich getragen hatte, im Kohlenherd in der Küche. Ich stand daneben und sah zu, wie sie diese mit dem Stocheisen immer weiter ins Feuer drückte.“ Mit knapp 30, bei einem Restaurantbesuch, versuchte Kellermann sich ihrem Vater zu erklären, sagte ihm rundheraus: Ich bin eine Frau. Er tat es mit einer kurzen Bemerkung ab – dachte ich mir, deine Mutter macht immer solche Andeutungen –, ließ sich aber auf kein Gespräch ein. „Er aß einfach weiter und stellte keine Fragen.“

Man könnte sagen: Es ist Aufgabe von Eltern, ihre Kinder in ihrer Selbstfindung zu unterstützen, auch wenn diese nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Wie konnten Sie Ihren Eltern diese Härte verzeihen, diese Verleugnung?

Ich blicke nicht im Groll zurück, mache niemandem Vorwürfe, ich glaube, ich hatte einfach zu hohe Erwartungen. Wenn ich heute in eine Schule gehe und sehe, wie offen junge Menschen mit dem Thema trans umgehen, denke ich schon: Das wäre ja schön gewesen, wenn ich das auch gehabt hätte. Aber dieses Hadern bringt nichts, ich möchte dieses Leidensspiel nicht spielen, nicht immer die Diskriminierung betonen. Jetzt, wo ich mich gefunden habe, möchte ich mindestens 90 werden, da liegt also hoffentlich noch viel Leben vor mir.

Hatten Sie denn überhaupt Menschen, bei denen Sie als junger Mensch Sie selbst sein konnten? Allys, wie man heute sagt?

Da gab es einige, meine Cousine Ute, zum Beispiel. Sie war bereit, mich so zu nehmen, wie ich bin, auch in weiblicher Kleidung. Ich besuchte sie oft im damals noch geteilten Berlin, die Stadt war ja schon immer so ein Ort, an dem man jenseits gesellschaftlicher Erwartungen sein und leben konnte. Und vielleicht gab es zwischen ihr und mir auch eine Art Solidarität zwischen Outlaws. Sie trug selbst ein schweres Geheimnis mit sich herum, ihr Vater war ein katholischer Priester, was aber niemand wissen durfte. Das verband uns.

Georgine Kellermann wurde erwachsen, steuerte mit Anfang 20 in einem Ferienjob mächtige Trucks in den USA, machte beim WDR Karriere, mit klangvollen Stationen: Paris, Washington. Ein Männerleben, mit männlichen Attributen, Pronomen, einem männlichen Namen, Georg. Äußerlich Traumjob, innerlich Schwerstarbeit. „Ich bin jeden Tag in diese Männerrolle geschlüpft, habe mir den Georg angezogen wie ein Arbeiter seinen Blaumann, als Arbeitskleidung.“ Es gab immer wieder kleine Inseln: Hier ein Fest, auf das sie in Frauenkleidung ging, da ein Urlaub. Trotzdem stieg der Druck immer mehr.

Der Psychologe Michael Slepian von der US-amerikanischen Columbia University hat einmal ein Experiment gemacht, in dem er die Teilnehmenden aufforderte, sich an ein belastendes, persönliches Geheimnis zu erinnern und danach die Steigung eines Hügels einschätzen. Je schwerer die Menschen subjektiv an ihren Geheimnissen trugen, desto höher war die Zahl. War Ihr Leben ein gefühlter Himalaja, obwohl Sie irgendwann wieder im sanften Rheinland lebten?

Ich glaube sogar, die Steigung nahm immer mehr zu. Es wurde immer schwerer, so zu tun, als wäre ich, wer ich nicht bin. Als ich mich zu Beginn meiner Karriere einmal gegenüber einem Mentor beim WDR öffnete, riet er mir, mich nicht zu outen – wir teilten die Sorge, dass ich dann nicht mehr vor der Kamera stehen kann. Dass ich nicht mehr tun kann, was ich liebe, wenn ich werde, wer ich bin.

Würden Sie im Rückblick sagen, zu Recht?

Damals war das gesellschaftliche Umfeld nicht so, und da tut ein öffentlich-rechtlicher Sender gut daran, seine Mitarbeitenden zu schützen. Selbst Stars aus dem WDR-Kosmos, die schwul oder lesbisch waren, hielten das verborgen. Aber es tat mir nicht gut. Später bin ich auch mal in beruflichen Situationen unprofessionell geworden, bin ausgerastet, wo ich es nicht hätte tun dürfen, und ahnte: dahinter steckt meine ständige Verleugnung nach außen.

Sie sind schließlich einen Deal mit sich selbst eingegangen…

Ja, ich hatte geplant, 2021 in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen und mich zu diesem Anlass zu offenbaren. Ich hatte mir schon ein wunderschönes schwarzes Kostüm gekauft und wollte das mit großem Knall machen. Aber dann, zwei Jahre zuvor, passierte etwas…

Sie haben schon einmal geschildert: Sie trafen zufällig eine Kollegin am Bahnhof, in Frauenkleidung, die sie fragte, ob Sie sich verkleidet hätten…

..und ich antwortete: Nein, ich bin eine Frau. Im Nachhinein war das wie das Umlegen eines Schalters. Ein Reflex. Zwei Minuten vorher wusste ich noch nicht, dass sich in wenigen Augenblicken mein Leben dramatisch zum Guten wenden würde.

Ihre Kollegin hat damals empathisch reagiert, von dem Tag an haben Sie auf allen Ebenen reinen Tisch gemacht, Social-Media-Accounts geändert, Mailadresse, am Ende offiziell den Personenstand. Wäre die Reaktion der Kollegin anders gewesen: Hätten Sie einen Rückzieher gemacht?

Nein. Es wäre mir nicht egal gewesen, aber ich hätte auch keinen Schritt zurück gemacht. Dieser Moment hat am Ende so viele positive Lebensgeister bei mir geweckt, dass ich auf den vorzeitigen Ruhestand verzichtet habe. Ich konnte auf einmal viel besser journalistisch arbeiten, weil eine Aufgabe weggefallen war, die ständige Schauspielerei, die innerlich gewaltig Energie gezogen hat. Auf einmal war ich frei. Jetzt bin ich in Rente, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an, weil ich so viel zu tun habe: das Buch schreiben, mich an Schulen für Aufklärungsarbeit für LGBTQ+ einsetzen…

Wenn Sie zurückblicken: Hat Ihnen die männliche Identität nicht auch Dinge ermöglicht, die für eine Frau Ihres Jahrgangs sonst nicht so leicht zu erreichen gewesen wäre?

Das ist eine ganz schön hypothetische Frage. Einiges hätte ich mir sicher schenken können, das vor allem dazu diente, mir meine Männlichkeit zu beweisen. Wobei auch meine Zeit als Truckfahrer eine tolle Erfahrung war. Wenn Sie einmal um zwei Uhr morgens in einen „Truck Stop“ gehen und die verlorenen Seelen dort sehen, dann wissen Sie was ich meine.Aber ein anderer Lebenstraum, vom Reisen, vom Reporterinnendasein, der hat sich ja trotzdem erfüllt, der hat nichts zu tun mit meinem Geschlecht. Und mein Arbeitgeber hat Frauen schon seit den Neunziger Jahren gefördert. Ich bin aber nicht dankbar für das Arrangement, das ich dafür eingegangen bin, anders wäre es schöner gewesen.

Lässt sich denn etwas nachholen von dem, was sie nicht hatten?

Ich kann endlich meine weibliche Seite leben, die Wärme, die Geborgenheit, die ich mit dem Begriff „Frau“ verbinde. Ich ziehe mich auch total gerne schön an und genieße, was ich jetzt alles darf, in aller Öffentlichkeit. Neulich wunderte sich eine Bekannte, dass ich bei kaltem Wetter in High Heels durch Hamburg lief: Immer du mit deinen Schühchen! Aber das ist mir ein tiefes Bedürfnis. Mannsein musste ich mir abschauen, in Filmen, bei meinem Vater, als Frau bin ich ganz bei mir.

Sehen Sie heute, nach ihrem Coming-out, einen anderen Sinn in ihrem Leben? Hat sich das, was Sie als sinnstiftend empfinden, geändert?

Ich sehe keinen „anderen Sinn“ in meinem Leben. Aber spüre, dass sich der Sinn dramatisch erweitert hat. Viele schreiben mir, ich sei für sie ein Vorbild, ein Role Model. Das ist eine Verpflichtung für mich. Damit darf ich nicht verantwortungslos umgehen.

Wie viele trans Menschen bekommen Sie viel Hass und Anfeindungen, gerade auf Social Media. Was gibt Ihnen die Kraft, darüber zu stehen?

Ich möchte die Leute dort nicht allein lassen, die mich unterstützt haben, und anders herum. Außerdem bin ich überzeugt, dass es mehr von den Guten gibt, sie äußern sich nur weniger, und die andere Seite ist lauter. Mir wird auch gesagt: meine Sichtbarkeit ist wichtig, mehr Menschen setzen sich mit dem Thema trans auseinander, in Schulen, in Unternehmen, das macht mir Hoffnung. Und wir haben jetzt ein neues Selbstbestimmungsgesetz, es ist nicht perfekt, aber der beste politische Kompromiss, den wir derzeit erreichen können.

Als einzige Partei wollte die AfD am veralteten Transsexuellengesetz von 1980 festhalten, und sie steht in Umfrageergebnissen in ostdeutschen Bundesländern bei über 30 Prozent. Haben Sie keine Angst, dass Sie in Zukunft noch einmal um Ihre Identität kämpfen müssen – bei der politischen Großwetterlage, dem Rechtsruck?

(denkt einen Moment nach) Doch. Ich bin nicht die einzige, die schon mal vorsichtshalber gegoogelt hat: Wo könnte man hin, wo sind die Lebensbedingungen gut für trans Menschen, wenn es Deutschland nicht mehr ist? Aber ich hoffe, es kommt nicht so. Backlashes hat es immer gegeben, die grundlegende Richtung stimmt.

Kommen wir zum Schluss nochmal auf die Frage zurück: Wie schaffe ich, zu mir zu stehen, die Angst vor der Reaktion der Menschen um mich herum zu überwinden? Weil meine geschlechtliche Identität nicht passt, aber vielleicht auch, weil ich mir eine andere Lebensweise wünsche, von einer anderen Tätigkeit träume…?

Sich selbst wichtig genug nehmen. Und sich Hilfe außerhalb der eigenen Blase zu holen. Wenn in der eigenen Familie keine Allys sind, vielleicht im Freundeskreis. Ja, es besteht immer die Gefahr, abgelehnt oder ausgelacht zu werden. Aber ein bisschen Mut muss man schon selbst mitbringen, das kann einem niemand abnehmen. Mein Bruder, zum Beispiel: Er hat als junger Mann eine kaufmännische Ausbildung gemacht und später auf Grafiker umgeschult. Da war was los in der Familie! Brotlose Kunst! Aber noch heute ist er glücklich mit seiner kreativen Tätigkeit, statt in einem Büro zu sitzen und sich unwohl zu fühlen. Gut, wie wir beide die Kurve gekriegt haben. Er auf seine, ich auf meine Weise.

Aktuelles Buch: „Georgine. Der lange Weg zu mir selbst. Meine Befreiung als trans* Frau nach über 60 Jahren“. Ullstein, 22,99 €

„Wir leben heute immer noch im Patriarchat“

Das findet die Autorin und Aktivistin Emilia Roig und wirbt für einen modernen, inklusiven und streitbaren Feminismus. Stimmt ihr Vorwurf, und wenn ja, wie kommen wir da raus? Darüber durfte ich mit ihr für die „Brigitte“ sprechen, das Interview erschien im März 2024

BRIGITTE: „Unlearn Patriarchy”, „das Patriarchat verlernen“, dazu fordert der Titel des zweiten Sammelbandes auf, bei dem Sie Mitherausgeberin sind. Bei diesem mittelalterlich klingenden Begriff denkt man eher an den Iran oder Afghanistan, ist das nicht ein bisschen überspitzt?

Emilia Roig: Nein, ist es nicht. Wir leben im Patriarchat, auch in Deutschland. Auch wenn es hierzulande vor dem Gesetz nur wenige Differenzen zwischen den Geschlechtern gibt, sind wir keine egalitäre Gesellschaft, so lange alle Sphären der Macht von Männern besetzt sind – Politik, Finanzen, Wirtschaft, Kunst, you name it. Und auch hier sind die Strukturen gewaltvoll, selbst wenn das weniger krass ausfällt als in anderen Ländern.

Woran machen Sie das fest?

Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Expartner getötet, das ist die offensichtlichste Dimension. Andere sind subtiler: etwa, wenn Profi-Sportlerinnen deutlich weniger verdienen als Profi-Sportler, wenn medizinische Forschung einseitig am männlichen Körper ausgerichtet ist und Frauen doppelt so oft schwere Nebenwirkungen nach Medikamenteneinnahmen erleben als Männer. Oder wenn Stadtplanung vorrangig von Männern gemacht wird, die keinen Blick für all jene haben, die die meiste Carearbeit leisten. Etwa ausreichend Bänke und Toiletten in öffentlichen Parks, weil: Wer ist nachmittags eher im öffentlichen Raum mit Kindern oder Älteren unterwegs, die Bänke und Toiletten brauchen? Frauen. Das sind alles strukturelle Probleme, die wir im Sammelband ausführlich beschreiben, und es sind intersektionales Probleme.

Intersektional, das müssen Sie erklären.

Bis in die Achtziger, Neunziger Jahre war der Feminismus einseitig ausgerichtet an den Perspektiven, Interessen und Bedürfnissen von weißen, heterosexuellen, nicht-behinderten cis Frauen….

…also der Mehrheit all derer, die sich mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren…

…und hat sich folglich um Fragen wie die „Gläserne Decke“ im Job gedreht, oder warum ein steuerliches Instrument wie das Ehegattensplitting Frauen strukturell benachteiligt. Das ist ein legitimer Blickwinkel – wenn er nicht absolut gesetzt wird. Wenn wir den Feminismusbegriff aber intersektional erweitern, bringt das mehr Vielfalt und Tiefe, und neue Perspektiven. Etwa: Wie leiden Schwarze Frauen unter rassistischer Polizeigewalt, warum ist der Gender Pay Gap bei Frauen of Color noch mal 20 Prozent höher als bei weißen Frauen, warum sterben Schwarze Frauen bei Geburten so viel häufiger als weiße Frauen, wie patriarchal ist die Migrationspolitik, wie ermöglichen wir Zugänge zu allen Lebensbereichen für Frauen mit Behinderung oder trans Frauen?

Nach der Lektüre hat man den Eindruck: Frauen werden durch die Bank benachteiligt, teils mit dramatischen Folgen. Etwa, wenn Schwarze, mehrgewichtige Frauen medizinisch schlechter versorgt werden. Oder wenn Opfer sexualisierter Gewalt in Kriegsgebieten nicht die nötige Hilfe und Aufmerksamkeit bekommen. Warum ist der gesellschaftliche Aufschrei dann nicht größer?

Zum einen, weil auch heute noch immer zum Großteil Männer den öffentlichen Diskurs bestimmen – Chefredakteure, Politiker, CEOs, Geldgeber – die ihre eigenen Filter haben – Ignoranz, verbunden mit dem Privileg, nicht so genau hinschauen zu müssen. Weil es sie selbst nicht betrifft. Zum anderen haben Frauen verinnerlicht, sich klein zu machen, sich zufrieden zu geben mit dem Erreichten. Zudem kostet es eine Menge Kraft, gegen Ungerechtigkeit anzugehen. Und das zieht wiederum Energie ab, die es braucht, um zum Beispiel im Beruf vorankommen, im Sport Erfolge zu erzielen oder als Kriegsopfer mit einem Trauma klarzukommen. Deshalb bleibt oft nicht viel Kraft übrig, auch noch auf Missstände aufmerksam zu machen.

Andererseits sind ja viele offensichtliche Ungerechtigkeiten beseitigt worden. Wenn wir nicht mehr wie in den Siebziger Jahren darüber diskutieren, ob ein Ehemann den Job seiner Frau kündigen darf, sondern zum Beispiel über Diskriminierung von Autorinnen im Literaturbetrieb – ist das kein Fortschritt?

Ja klar, aber das sollte doch kein Grund sein, aufzuhören! Fortschritt heißt ja nicht, dass Gerechtigkeit hergestellt wurde, sondern ist nur einer der Schritte auf dem Weg dorthin. Soziale Fortschritte beruhen auf Menschen, die nie zufrieden sind. Sonst hätten ja auch Frauen vor 100 Jahren sagen können: Okay, jetzt haben wir das allgemeine Wahlrecht, jetzt können wir unseren Kampf um mehr Gerechtigkeit zu den Akten legen. Mir geht es immer wieder darum, den Schleier der Illusion zu zerstören, wir hätten alles erreicht: So lange Unterdrückung normalisiert wird, braucht es Menschen, die laut auf Missstände aufmerksam machen.

Wie sollen denn Frauen Ihrer Meinung nach am besten aktiv werden?

Es geht nicht zwingend um politisches Engagement, sondern auch erstmal um einen inneren Prozess. Gerade, wenn man den Eindruck hat: Wir sind doch längst gleichberechtigt, die Diskussion dreht sich um Details. Erst wenn Sie bei sich selbst diese Widerstandsreaktion wahrnehmen, können Sie sich eingestehen, dass Sie bestimmte Strukturen nicht sehen. Danach können Sie andere sensibilisieren, etwa Ihre Mutter, Ihre Kollegin, Ihre Tochter. Das setzt allerdings auch voraus, dass Sie sich mit ihren eigenen Überlegenheitsgefühlen auseinandersetzen.

Woher wissen Sie, ob ich die habe?

Ich weiß, das klingt hart, aber das ist Teil der Sozialisierung, insbesondere für die Mehrheitsgesellschaft. Es ist aber nicht nur für die Gesellschaft toxisch, sondern auch für jede*n einzelne*n , wenn das eigene Selbstwertgefühl abhängt von der Unterlegenheit anderer. Sei es von Männern gegenüber Frauen, von Wohlhabenden gegenüber Armutsbetroffenen, von Heteros gegenüber Queeren Menschen. Wer das bei sich erkennt und überwindet, macht einen Schritt zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft.

Manche Frauen fühlen sich abgeschreckt von der Wut, die oft den feministischen Diskurs bestimmt, so auch manche Ihrer Texte. Sind Sie sicher, dass Sie nicht mögliche Mitstreiter*innen verprellen, weil die sagen: Das ist mir alles mir zu radikal?

Radikal finde ich erstmal positiv – weil es von dem lateinischen Begriff radicalis stammt und für „an die Wurzel gehend“ steht, es also darum geht, ein Problem von der Wurzel her zu betrachten. Und Wut ist positiv, wenn sie uns ins Handeln bringt und dadurch konstruktiv und kreativ wird. Wenn sie andere triggert, dann liegt es an einem verinnerlichten Glaubenssatz: Die Unterdrückten haben nicht wütend zu sein. Eine wütende Frau gilt schnell als „hysterisch“, eine Schwarze Person als gewaltvoll, eine Person mit Behinderung als undankbar. Und wenn eine Frau sich so benimmt, wie es im Patriarchat Männern vorbehalten ist, dann kann das bei anderen Frauen Neid auslösen: Wie kann sie nur so aus der Reihe tanzen?

Aber nicht alle Frauen wollen das bestehende System komplett verändern. Auch, weil es zumindest kurzfristig Vorteile bringt. So macht das Ehegattensplitting Frauen finanziell möglich, weniger zu arbeiten und mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, weil das Einkommen des Mannes weniger stark besteuert wird.

Mir geht es nicht darum, Lebensentwürfe zu bevorzugen oder abzuwerten, sondern um Wahlfreiheit. Wäre es nicht viel besser, ein System zu schaffen, in dem Frauen sich um ihre Kinder kümmern können, ohne sich dadurch wirtschaftlich von einem Ernährer abhängig zu machen? Man muss aber auch sagen: Es ist oft bequem, sich in der Unterdrückung und Unterlegenheit einzurichten. Und es wird belohnt.

Wie das?

Weil Frauen, die das Patriarchat mittragen, die auch mal einen derben Herrenwitz reißen oder sich öffentlich gegen Quoten aussprechen, Zuspruch bekommen, von der Gesellschaft, von den Männern, oder von der älteren Generation. Aber es ist auch nicht notwendig, alle gleichermaßen vom Feminismus zu überzeugen. Soziale Bewegungen brauchen eine gewisse kritische Masse, um zu wirken, aber das muss nicht die Mehrheit sein.

Sie klingen optimistisch – obwohl rechtsradikale Parteien im Aufwind sind, obwohl auf Instagram Influencerinnen Erfolg haben, die ein supertraditionelles Frauenbild propagieren, obwohl Sie eine Menge haarsträubender Beispiele für Ungerechtigkeit in Ihrem Sammelband gesammelt haben. Woher nehmen Sie die Zuversicht?

Die Unterdrückung von Frauen und anders marginalisierten Gruppen ist Jahrtausende alt, Rückschritte und Widerstand unvermeidlich, aber ich bin sicher, dass wir insgesamt in die richtige Richtung gehen. Wir sehen ja, wie zum Beispiel die jüngere Generation schon oft einen sensibleren Blick für Diskriminierungen hat, wie feministische Themen Mainstream werden. Etwa in unseren Büchern, die in einem großen Publikumsverlag erscheinen, oder in einem Blockbuster wie „Barbie“. Selbst wenn ich auch Kritik daran habe – mit solchen Erzählungen wird das Patriarchat entnormalisiert. Das gibt mir Hoffnung.

Buchtipp: Im zweiten Band von „Unlearn Patriarchy“ (Ullstein, 22,99 €), herausgegeben von Emilia Roig, Brigitte-Redakteurin Alexandra Zykunov und Lektorin Silvie Horch, widmen sich Autor*innen wie Asha Hedayati, Anne Dittmann und Melina Borçak Themen von Erziehung und lebenslangen „Pay Gaps“ bis hin zu Kirche, Rechtsprechung und Architektur, immer unter feministischer Perspektive. Aufwühlend, informativ, kontrovers

„Ja, so kann ich weiterleben“

Vor vier Jahren verlor Serpil Unvar ihren Sohn beim Terroranschlag von Hanau. Sein Zimmer hat sie seither unverändert gelassen, die Verhältnisse aber will sie umkrempeln: mit einer Initiative, die gerade zum internationalen Netzwerk wächst. Mein Porträt von ihr erschien im Februar 2024 in der BRIGITTE

Am Ende kommen ihr doch noch die Tränen. Serpil Unvar greift nach dem Mikro, das Gesicht tränenfeucht, die Worte trotzig: „Ich schwör, ich hasse Weinen.“ Eine kleine Person auf großer Bühne, elegante Weste über weißer Bluse, die dichten schwarzen Haare lang und offen. Direkt über ihr, im großen Veranstaltungssaal des Hanauer Kongresszentrums, wirft ein Beamer überlebensgroß ein Schwarzweiß-Porträt an die Wand. Es zeigt Ferhat Unvar, ihren ältesten Sohn. Basecap, Pelzkragen, wacher Blick. Darunter sein Geburtsdatum, der 14. November 1996.

Sein Todestag steht dort nicht.

Die Veranstaltung an diesem Abend soll weniger Trauerfeier sein als verspätete Geburtstagsparty, mit Luftballons, Bar und Büffet. Das Datum kennen ohnehin alle im bis zum letzten Sitz gefüllten Saal: den 19. Februar 2020, als ein Rechtsextremer zu einem Amoklauf aufbrach, wahllos Menschen umbrachte, deren Äußeres nicht in sein rassistisches Weltbild passte. An Orten, an denen sie sich sicher fühlten, in einer Shisha-Bar und einem Kiosk mit Pizzatheke. Einer von ihnen war Ferhat. Der Denker, der Dichter, der „Seelenmensch“, wie einer seiner Freunde auf der Bühne sagt. An jenem Winterabend hatte er nur kurz Billard spielen gehen wollen, um die Ecke von seinem Wohnhaus. Er kam nie wieder zurück.

„Die Trauer wird mich begleiten, bis ich sterbe“, sagt Serpil Unvar. Bis heute ist das Zimmer ihres Ältesten in ihrem Bungalow im Stadtviertel Kesselstadt so geblieben, wie er es verlassen hat. Wegzuziehen, fort von den schmerzlichen Erinnerungen? Für Serpil Unvar keine Option. Das wäre, als würde sie ihren Sohn zurücklassen.

Zugleich hat Ferhats gewaltsamer Tod ihr eine neue Lebensaufgabe gegeben. Schon ein dreiviertel Jahr danach, zum ersten Geburtstag, den er nicht mehr erlebte, gründete sie mit Mitstreiter*innen eine Bildungsinitiative, ließ Jugendliche zu Antirassismustrainer*innen ausbilden. Viele von ihnen aus migrantischen Familien, die selbst davon erzählen können, wie es ist, wenn man nicht für voll genommen, demotiviert, ausgegrenzt wird. Wegen einer Hautfarbe, eines Kopftuchs, eines Namens. Die Teams gehen in Schulen, Universitäten, Firmen. Für Betroffene eine Möglichkeit, sich auszutauschen, für die anderen, zuzuhören und sich in ihre Lage zu versetzen: Wie fühlt es sich an, wenn die Lehrerin zu dir sagt: Wozu brauchst du Abi, Frauen wie du bekommen doch eh mit 20 das erste Kind?

70 Workshops haben die Teamer*innen 2023 gegeben, und sie konnten nicht einmal alle Anfragen berücksichtigen. Der Bedarf ist da, wird immer mehr. „Auch Ferhat hat als Jugendlicher rassistische Erfahrungen gemacht“, sagt Serpil Unvar, „und es gibt viele kleine Ferhats dort draußen. Wir brauchen ein besseres Bildungssystem, das alle mitnimmt, alle Talente fördert. Das ist doch unsere Zukunft!“ Die Jugendlichen nennen sie „Serpil Abla“, wörtlich übersetzt: „große Schwester“. Eine gängige türkische für erwachsene Frauen, aber da schwingt noch mehr mit. Liebe und Bewunderung. Sie hat viel erreicht. Und sie will noch mehr.

Im Bild: Ich durfte Serpil Unvar in Hanau besuchen – dieses Selfie zeigt uns beide am Morgen nach der Jubiläumsfeier

Angefangen hat alles mit einem Startkapital von 125 Euro, ein Geldgeschenk von Ferhats Freunden. Per Social Media hatten sie mitbekommen, dass seine Mutter über die Gründung einer Initiative nachdachte, und sammelten dafür. Serpil Unvar erinnert sich: „Als die zu mir kamen und sagten, wir wollen dich unterstützen, da habe ich zum ersten Mal gedacht: Ja, so kann ich weiterleben, mit diesen Jugendlichen, die eine bessere Zukunft wollen. Dann ist mein Sohn nicht ganz umsonst gestorben.“ Die Idee einer Bildungsinitiative nahm Gestalt an, Serpil Unvar fand gleichgesinnte Unterstützer*innen. Eine Spendenkampagne brachte genügend ein, um die Räumlichkeiten zu mieten, die Arbeit war anfangs rein ehrenamtlich.

Später beantragten sie Fördergelder, lernten, wie man eine NGO führt – und sie bekamen praktische Hilfe. Unter anderem von Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, der die ersten Teamer*innen ausbilden ließ. Ein Deutsch-Israeli und eine muslimische Kurdin – diese Art der Verbindung sollte wegweisend werden, über kulturelle, religiöse, sprachliche Grenzen hinaus. Heute arbeiten neben zahlreichen Ehrenamtler*innen eine Reihe von Festangestellten mit, Serpil Unvar ist die Vorsitzende und das Gesicht des Vereins. Die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, dankt ihr auf der Jubiläumsfeier so: „Du hast einen Ort geschaffen, an dem Menschen zeigen, was es heißt, an ein anderes Wir zu glauben, für ein inklusiveres Wir einzustehen.“

Längst ist die Initiative Teil eines größeren, thematischen Netzwerkes, deutschlandweit und international, finanziert von Spenden ebenso wie aus staatlichen und nichtstaatlichen Fördertöpfen aller Art. Etwa von der linksliberalen Stiftungsorganisation „Open Society Foundations“. Denn Vernetzung kostet Geld, vor allem für persönliche Treffen. Und Serpil Unvar und ihre Teammitglieder sind viel gereist in den vergangenen Monaten. Etwa nach Oslo und Athen, wo sie sich mit Hinterbliebenengruppen anderer rechtsradikaler Anschläge ausgetauscht haben. Der Fokus liegt immer auf Gewalt und Terrorismus – egal wo und egal, welche Ideologie dahintersteckt. An dem Abend in Hanau spricht unter anderem Astrid Passin ein Grußwort, sie hat ihren Vater beim islamistischen Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz verloren. Eine Mutter schickt eine Videobotschaft aus Barcelona, ihr Sohn kam beim Attentat auf den Pariser Club Bataclan ums Leben. Der Schmerz, der Vertrauensverlust, die Wut auf die Attentäter, oft auch auf Institutionen und Behörden – die Gefühle ähneln sich. Häufig sind es Frauen, oft Mütter, die sich bei diesen Anlässen gegenseitig Trost spenden. Sie alle kennen diese Geburtstage, an denen sie allein bleiben, weil ihre Kinder aus dem Leben gerissen wurden.

Am nächsten Vormittag, in den Räumen der Initiative – ein unscheinbarer Flachbau am Rand des Freiheitsplatzes im Stadtzentrum, an der Außenwand ein Graffito, das Ferhats Gesicht zeigt. Darunter eine Zeile aus einem seiner Gedichte, die heute beinahe prophetisch wirkt:

„Tot sind wir erst/ wenn man uns vergisst.“

Das Gebäude ist ein Ort des Gedenkens und des Aufbruchs zugleich. Hier werden Workshops geplant, aber es ist auch ein Begnungsort für jedermann, zum Chillen auf den schwarzen Ledersofas, zum Quatschen, Teetrinken, Werwolf spielen. Serpil Unvar und ihre Mitstreiter*innen haben zum deutsch-türkisch-kurdischen Frühstücksbüffet geladen, mit Scheibenkäse und Oliven, Filterkaffee und dampfendem Çay. Die Nacht davor war lang, die Veranstaltung, die Feier danach. Gerade einmal zwei Stunden hat sie geschlafen, trotzdem ist sie das Energiezentrum des Raums, lacht, umarmt Menschen, scheint an allen Tischen gleichzeitig zu sein. „Weißt du, die Leute um mich rum, die laden meinen Akku auf wie mit einem Schnelladekabel.“

Vielleicht muss man dafür ein Stück zurückgehen, um zu verstehen, was sie antreibt, also etwa 47 Jahre – ihren exakten Geburtstag kennt Serpil Unvar selbst nicht. Sie kam als das jüngstes von acht Kindern im kurdischen Teil der Türkei zur Welt, nahe der syrischen Grenze, und schon ihre eigene Mutter lebte ihr eine besondere Kombination vor aus traditioneller Rolle plus weiblicher Superkraft. Als Serpil ein kleines Mädchen war, ging ihr Vater zum Arbeiten nach Frankreich, von da an war ihre Mutter auf sich gestellt, verheiratet und doch alleinerziehend. „Aber ich habe sie nie klagen gehört. Sie hat einfach getan, was getan werden musste.“

So wie später sie, die Tochter. Was sie erzählt, ist eine Geschichte von Wachstum, auch wenn sie geprägt ist von einem schrecklichen Schicksalsschlag, dem Terror-Tod des Sohnes. Mit 20 kam Serpil Unvar mit ihrem damaligen Mann nach Deutschland, in ein fremdes Land mit fremder Sprache und fremder Kultur. Wurde Mutter, besorgte sich einen Job in einer Schnellrestaurantküche, um ein eigenes Einkommen zu haben. Vor acht Jahren ließ sie sich schließlich vom Vater ihrer vier Kinder scheiden. Weil er sie klein hielt und ihr nicht gut tat. Ein Mutausbruch, nach einem bösen Streit zu viel. Später begann sie, Artikel für kurdische Zeitungen zu schreiben. Hörte damit 2020 wieder auf, nach Ferhats Tod, zu beschäftigt damit, einfach nur von Tag zu Tag zu überleben. Und gleichzeitig ihre anderen Kinder nicht zu belasten: „Ich habe nie vor ihnen geweint, höchstens im Schlaf. Ich mache viel mit mir selbst aus.“

Heute ist sie das Gesicht eines internationalen, wachsenden Netzwerkes gegen den Hass, sie spricht am Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt vor dem EU-Parlament in Brüssel, bekommt Preise für ihr Engagement, zuletzt das „Marburger Leuchtfeuer“. Sie hat nie eine Fachausbildung gemacht, nie studiert. Alles, was sie wissen muss, hat sie vom Leben gelernt. Und außerdem, sie ist ja nicht allein. „Wir Frauen bringen die nächste Generation zur Welt, schaffen die Zukunft. Das macht stark. Wir müssen nur an uns selbst glauben, dann gibt es keine Grenzen“, sagt Serpil Unvar.

Aber ist es nicht auch eine Gratwanderung: eine Arbeit zu machen, die einen Tag für Tag mit dem größten Verlust des eigenen Lebens konfrontiert? Die einen ständig in ein Wechselbad der Gefühle taucht, aus Trauer, Wut, Mut, Hoffnung, Stolz? Serpil Unvar sagt, für sie ist es der beste, der einzige Weg. Für Ferhat, mit dem sie oft lange, innere Zwiegespräche führt: Was möchtest du, was wäre dir heute wichtig? Für die drei Kinder, die am Leben sind, die Älteren Anfang 20, der Kleinste gerade elf Jahre alt geworden. Für alle, die an sie glauben, Mitstreiter*innen, Weggefährt*innen.

„Ferhat wollte lebendig bleiben“, sagt sie, „Und wir halten ihn lebendig. Jedes Jahr am 14. November wird die Initiative ein Jahr älter, und er mit ihr.“ Und jedes Jahr zu seinem Geburtstag werden sie wieder Luftballons steigen lassen. Schwarz wie die Trauer. Gold wie das kostbarste, das wir haben, das Leben. Und leicht wie die Hoffnung.

INFOKASTEN: Die „Bildungsinitiative Ferhat Unvar“ in Hanau besteht seit November 2020, beschäftigt ein Team von sieben Angestellten plus zwei FSJler*innen und eine große Zahl ehrenamtlicher „Teamer*innen“, die an Schulen, in Unis und Firmen Workshops gegen Rassismus und Diskriminierung geben und Vorträge halten. Sie finanziert sich aus verschiedenen Fördermitteln und Spenden

Ältere Semester – das Spätstudiumsblog, Teil 6

Time is on my side, sangen die Rolling Stones vor 60 Jahren. Warum mich das gerade bei einem (kleinen!) Zwischentief im Masterstudium tröstet und weshalb die Stressphasen der Vergangenheit mir Mut machen für das, was noch vor mir liegt

Zwei Jahre können eine unendlich lange Zeit sein.

Das gilt zum Beispiel für Menschen, die gerade Eltern geworden sind: Ein kleines Wesen, das noch nicht einmal seinen eigenen Kopf halten kann, wird zu einem resoluten Kleinkind, das läuft und Zweiwortsätze spricht („Keks habe!“)

Es gilt auch noch, wenn aus dem Kleinkind ein Zehntklässler geworden ist, der gerade sein Oberstufenprofil ausgewählt hat: noch zwei Jahre Klausuren, Klassenchats, Kinderzimmer, das fühlt sich nach einer unendlichen Reise an, bis die große Freiheit, die große Unsicherheit, das so genannte Erwachsenenleben beginnt.

Oder später im Leben, wenn aus einer beginnenden Liebe zum ersten Mal ein Plan wird, eine Verschränkung von Wegen, die in dieser Zeit vom ersten Date zu jenem Tag führen, an dem Möbel aus zwei Wohnungen in einem Transporter zusammenfinden.

Je weiter diese Meilensteine im eigenen Leben zurückliegen, desto nichtiger scheint eine Zeitspanne von zwei Jahren.

Natürlich, die eigene Realität kann immer von heute auf morgen auf den Kopf gestellt werden, aber dennoch: Wer wie ich

- seit 17 Jahren in derselben Wohnung lebt,

- seit 18 Jahren Mutter ist,

- seit 20 Jahren verheiratet

- und 30 Jahren im Job,

… für den fühlt sich ein Unterschied von 24 Monaten ungefähr so bedeutend an, als spräche man über einen dreitägigen Kurztrip nach Amsterdam (wo übrigens das Beitragsbild entstanden ist).

Darüber musste ich gerade nachdenken, als ich in meinen letzten beiden Seminaren an der Hamburg Media School saß und feststellte: So sehr mich die Mitstudierenden, die Inhalte, die Calls mit Medienpraktiker:innen, die wissenschaftliche Arbeit noch immer interessiert – ein klein wenig ist die Begeisterungskurve abgeflacht.

Etwa ein Drittel ist geschafft.

Aber zwei Drittel liegen noch vor mir, und auch wenn meine Lernkurve am Anfang am allersteilsten war, heißt das nicht, dass ich jetzt entspannt über ein Hochplateau schlendern würde.

Auch, wenn’s immer wieder Highlights gibt – auf dem Bild oben sind ein paar von meinen Mitstudierenden zu sehen, die aus dem mitgebrachten Bastelkoffer eines Dozenten im Rahmen eines Design-Sprints einen Prototypen für eine App gebastelt haben.

Mit bunten Zetteln, Klebestift und Filzer. Ich liebe alles daran.

Aber so locker-kreativ ist es nicht immer, das ist auch gut so, ist ja auch ein Studium, kein Bastelkurs.

Es wird mehr, es wird verzweigter, anspruchsvoller.

Und was zu Beginn alles furchtbar neu und aufregend war, hat – wie könnte es anders sein – eine gewisse Routine bekommen. Von den Recherchen in der Staatsbibliothek bis zum Mittagessen im Foodcourt eines Einkaufszentrums, wenn samstags Seminar ist.

Manchmal wiederholen sich Inhalte, manchmal hinterlässt die Druckbetankung bei einem berufsbegleitenden Studium ihre Spuren.

Mein letztes Wochenende – im Sinne von: frei von Freitag bis Sonntag – ist mindestens drei Monate her.

Urlaubsplanung für den Sommer: 5 Tage max. Ein Marathon. Kein Sprint.

Wenn ich es richtig sehe, bin ich nicht die einzige in unserer Studiengruppe, die gerade ein kleines Zwischentief hat: Es wird viel, es wird anstrengend, es wird mehr.

Was für ein Vorteil, in dieser Situation ein älteres Semester zu sein! Denn mit zunehmendem Alter fällt es, finde ich, immer leichter, in anstrengenden Momenten die Vogelperspektive einzunehmen: Was wirst du in einem, in zwei, in zehn Jahren darüber denken?

Je häufiger ich mich im Leben durch anstrengende Zeiten gewurstelt habe, desto tiefer sinkt bei mir die Überzeugung ein: Ja, ich schaff das! Ob im Erststudium gleichzeitig Diplomarbeit schreiben und Abschlussprüfungen vorbereiten, ob Arbeiten mit Säugling (immer ans Telefon rennen, wenn das Baby gerade schläft, Interviews mit Kind auf dem Schoß führen), ob parallel an Buch, Hörspiel, Artikeln arbeiten: Es hat immer solche Hochdruckzeiten gegeben, ich kann sie durchstehen – und wenn ich sogar weiß, wann sie zu Ende sind, dann ist das ein ungewohnter Luxus.

Was das Studium betrifft: Ich weiß, wie erleichtert ich sein werde, wenn ich im Spätsommer 2025 meine Masterurkunde in der Hand halte.

Ich weiß, wie ich es bedauern werde, wenn sich der kreative Haufen wieder auflöst, die Inspiration nicht mehr automatisch im Zwei-Wochen-Takt kommt und mir neue Kontakte nicht mehr frei Haus geliefert werden, bei Calls in den Seminaren, Redaktionsbesuchen, Vorträgen.

Und ich weiß auch: Es wird unendlich schnell gehen.

Übrigens: Danke an die wunderbare Kollegin Lisa Hermann, die mich für ihren sehr lesenswerten Blog stadtlandmama zum Thema Studium über 40 interviewt hat 🙂

Ältere Semester – das Spätstudiumsblog, Teil 5

Einmal Rundumblick, bitte: Warum mein berufsbegleitendes Studium auch ein Studium Generale in Sachen Perspektivwechsel ist. Und warum ich selbst nicht nur Lernende bin, auch Lehrende

Stellt euch ein Bürogebäude vor. Oder, sollten wir etwas förmlichere Umgangsformen pflegen: Stellen SIE sich eins vor.

Am besten so eines wie das alte Gruner + Jahr-Gebäude in Hamburg, mit Elb- und Elphi-Blick: verschachtelt, vielstöckig, architektonisch ambitioniert (okay, in Hamburg sehen viele architektonische Landmarks aus wie Schiffe, Wellen et al, aber das nur am Rande).

Und nun stellt euch mal Arbeitsalltag vor, wenigstens so, wie es bis vor fünf oder zehn Jahren üblich war, in der Old-Work-Welt: Jeder hat seinen eigenen Schreibtisch, die höheren Ränge auch ihr eigenes Büro. Man durchquert das Gebäude immer auf die selbe Weise und begegnet in den Arbeitsstunden hauptsächlich den eigenen Kolleg:innen, blickt im selben Winkel hinaus auf die Welt, hat beruflich ähnliche Themen, eine ähnliche Wahrnehmung, eine ähnliche Wahrheit.

Vielleicht steht man in der Kantinenschlange mal hinter jemandem aus einer ganz anderen Abteilung, aber auch da kommt man selten ins Gespräch.

Eines Tages hat man eine spektakuläre Idee. Man nimmt mal einen anderen Weg durchs Gebäude. Hört auf den Fluren und am Kopierer, über was sich die Leute auf anderen Etagen so unterhalten (surprise: über ganz andere Dinge!)

Geht einmal um das ganze Gebäude herum, und hat plötzlich einen anderen Blick auf das Große Ganze, vielleicht die schäbige Rückseite der schönen Fassade. Und merkt, dass die eigene Wahrheit nur ein kleines Puzzleteil ist.

Ungefähr so fühlt sich gerade mein Studium an der HMS an, gegen Ende des ersten von vier Semestern.

Ich dachte, ich weiß Bescheid über meine Branche (auch wenn mir klar war, dass ich von einigen Bereichen deutlich weniger weiß als von anderen). Sitze immer wieder mit Menschen zusammen, die aus einem ähnlichen Blickwinkel schauen: zum Beispiel weil sie ähnlich alt sind wie ich, ähnlich mit Printmedien sozialisiert, mit ähnlichen Perspektiven in den Job gestartet sind.

Und deshalb ziemlich betroffen, wenn große Verlage nicht nur ihre Gebäude verkleinern, sondern die Abrissbirne auf bisherige Geschäftsfelder loslassen (das Bild oben stammt vom Februar 2023, als sich Teile der Belegschaft und einige Freie (including me) versuchten, gegen die radikale Schrumpfkur beim Verlag mit dem schiffsförmigen Gebäude zur Wehr setzten, selbstredend erfolglos).

Jetzt sitze ich ein bis zwei Mal monatlich mit Kolleg:innen zusammen, die, um im Bild zu bleiben, einen ganz anderen Platz in dem großen Gebäude namens „die Medienlandschaft“ haben.

- Weil sie beim Fernsehen, beim Rundfunk, in einer Agentur, bei einem Zeitungskonzern, als Social-Media-Redakteur:innen arbeiten.

- Weil sie jünger sind, andere persönliche und professionelle Hintergründe haben, zum Teil andere Muttersprachen sprechen.

- Weil sie zum Teil Jobs haben, die es noch vor fünf Jahren nicht gab, ganz zu schweigen von den Neunzigern, als ich gestartet bin: zum Beispiel als „Conversion-Redakteur“, der bei einem Zeitungskonzern dafür zuständig ist, dass aus einer Berührung mit Gratis-Inhalten oder Social-Media-Content einer Zeitungsmarke am Ende ein bezahltes Digitalabo wird (der Kontakt also also „konvertiert“).

- Weil sie das Abenteuer einer Gründung gewagt haben. Etwa die Kolleginnen, die Kohero machen, ein Online- und Printmagazin, in dem Geflüchtete und migrantische Menschen zu Wort kommen.

Es ist eine einzigartige Kombination, die mich dazu bringt, nochmal einen neuen und frischen Blick auf das zu werfen, das ich seit Jahrzehnten mache: die Studieninhalte (die ich ständig mit meinem eigenen Wissen und meinen Erfahrungen abgleiche und ergänze) plus diese Begegnungen, die mir ständig neue Perspektiven eröffnen.

20 Jahre jüngere, die mit anderen Erwartungen, anderen Vorstellungen in ihr Berufsleben starten als ich damals. Und so wie ich jeden Tag selbstverständlich Geglaubtes hinterfrage, so sehr öffnen sich für mich Denkräume:

Wenn ich mich nochmal anders aufstellen will im Journalismus, wo und wie könnte das sein?

Wo genau das hinführt, weiß ich noch nicht, aber: Trust the process – das wird sich finden.

Umgekehrt bin ich in diesem Spiel ja nicht nur einseitige Beobachterin. Sondern eine Einladung für andere, die eigene Perspektive überdenken.

Beispiel gefällig?

Gestern, nach der Seminar-Mittagspause, kam ich mit einem Studenten einer anderen Fachrichtung ins Gespräch.

Ein angehender Master of Business Administration, der ebenfalls im Medienbereich arbeitet, und mit dem handelt, was man neudeutsch Content nennt. Inhalten also.

Netter Typ im Hoodie, der den Wert eines Textes naturgemäß in einer ganz anderen Währung misst als ich.

Um im Bürogebäude-Bild zu bleiben: Er sitzt nicht auf meinem und nicht mal auf einem anderen der Redaktionsflure, sondern in der Geschäftsführung – zwei Welten, die in einigen Verlagen tatsächlich auch räumlich getrennt sind.

Beim alten Jahreszeiten-Verlag in Winterhude waren die Teile durch eine potthässliche Straßenbrücke verbunden, die wir intern „die Seufzerbrücke“ nannten.

Und was studierst du so?

Der Student also (der wie ich seine Zusatzausbildung mit Berufstätigkeit kombiniert) hörte sich interessiert an, was ich zu sagen hatte: Weniger Printmagazine auf dem Markt, noch dazu welche, die bereit sind, zu fairen Preisen Texte zu beauftragen, und mein Problem, dass damit meine wichtigste Cash Cow bedroht ist.

Darüber wunderte er sich und fragte, warum es denn Print sein müsse.

Text sei schließlich Text, und es gäbe doch genügend Bedarf für Text im Web.

It’s the economy, stupid!

Bill Clinton, 1992

Er war nahezu bestürzt, als ich ihm erzählte, dass auch bei großen Medienkonzernen nur ein Bruchteil der Honorare für reine online-Texte gezahlt wird im Gegensatz zu Magazintexten.

Dass ich also folglich doppelt bis dreimal so viel arbeiten müsste für dasselbe Geld.

Und ich sah ihn meinerseits mit großen Augen an: Wie bitte, du arbeitest in der Medienbranche und weißt das nicht?

Aber genau das ist der Punkt: Wir alle haben in Wirklichkeit viel zu wenig Ahnung von den Herausforderungen, den persönlichen Zielen, den Antreibern all derer, die mit uns im selben Arbeitsumfeld unterwegs sind, nur an anderen Stellen.

Wir müssen uns beileibe nicht in allem einig sein in unseren Einschätzungen, Werten, Zielvorstellungen. Aber wir sollten sie wenigstens kennen.

Sicher ist das in anderen Berufsfeldern ähnlich. Und nein, ein Studium ist sicher nicht der einzige Weg, daran etwas zu ändern.

Aber ich glaube, er ist ziemlich zielsicher.

Gut, dass wir gesprochen haben! Und es weiter tun.

Ältere Semester – das Spätstudiumsblog, Teil 4

Von Käse und Korrelationskoeffizienten: Warum ein Studium mit 50+ lang vergessene Wissensschnipsel überraschende Volten schlagen lässt

Damals, in der WG, haben wir uns mal etwa drei Monate fast ausschließlich von Gorgonzolanudeln ernährt.

Nicht, weil wir so scharf darauf waren, sondern wegen des Überangebots im Kühlschrank. Und das wiederum hatte mit meinem Studentenjob zu tun.

Ich arbeitete tageweise für ein Marktforschungsinstitut, das Leute in sein Studio am Sendlinger Tor in München zerrte, um sie dort Lebensmittel testen zu lassen, bevorzugt Milchprodukte, also Joghurt, Quark, Käse Co. Die Leute bekamen dann zum Beispiel zwei Sorten Fruchtquark und ein kleines Löffelchen hingelegt und mussten auf einer Skala von eins bis zehn angeben, wie leicht, frisch oder gesund sie die Probierhäppchen einschätzten. Ob der Salzgehalt zu niedrig, zu hoch oder gerade richtig war, und ob sie das Produkt „auch Kindern geben“ würden (aus irgend einem Grund die Lieblingsfrage des Instituts, sie kam immer, außer bei Sekt).

Das trugen wir dann in Fragebögen ein, zusammen mit den soziodemographischen Angaben, und da wurde es regelmäßig interessant. Denn wichtig an unserem Job, das schärfte uns die Chefin ständig ein, waren die korrekten Quoten der Testpersonen. Also etwa: Frauen, Männer, Altersgruppen, Bildungshintergrund.

Waren junge Frauen gefragt, war es ganz einfach. Dann schickten wir einen Kollegen zum „Baggern“ auf die Straße, einen extrem gut aussehenden Typen mit iranischen Wurzeln, der eigentlich gar nichts tun musste außer Lächeln. Dann waren Frauen gleich welchen Alters und Bildungsabschlusses in der Regel bereit, mit ins Studio zu kommen und auch die absurdesten Fragen zur Leichtigkeit von Dessertcremes zu beantworten.

Fehlten hingegen Männer über 60 mit mittlerem Schulabschluss, war unsere Wunderwaffe wirkungslos. Die winkten meist ab und murmelten etwas unverständliches auf bayerisch. Wenn alles nichts half, behalfen wir uns mit fiesen Tricks: Wir erfanden Testpersonen und füllten die Fragebogen einfach selbst aus.

Und damit das nicht auffiel, mussten halt auch die zu testenden Lebensmittel verschwinden. So waren die Kühlschränke unserer WGs regelmäßig randvoll mit Milchprodukten aller Art. Besonders lustig war das Fragebogen-Selbstausfüllen, glaube ich, beim Sekt-Test – da haben wir uns gleich zwei, drei Fläschchen aufgemacht, um unsere Kreativität anzuregen.

Wir waren der Relotius unter den Marktforschungs-Jobber:innen.

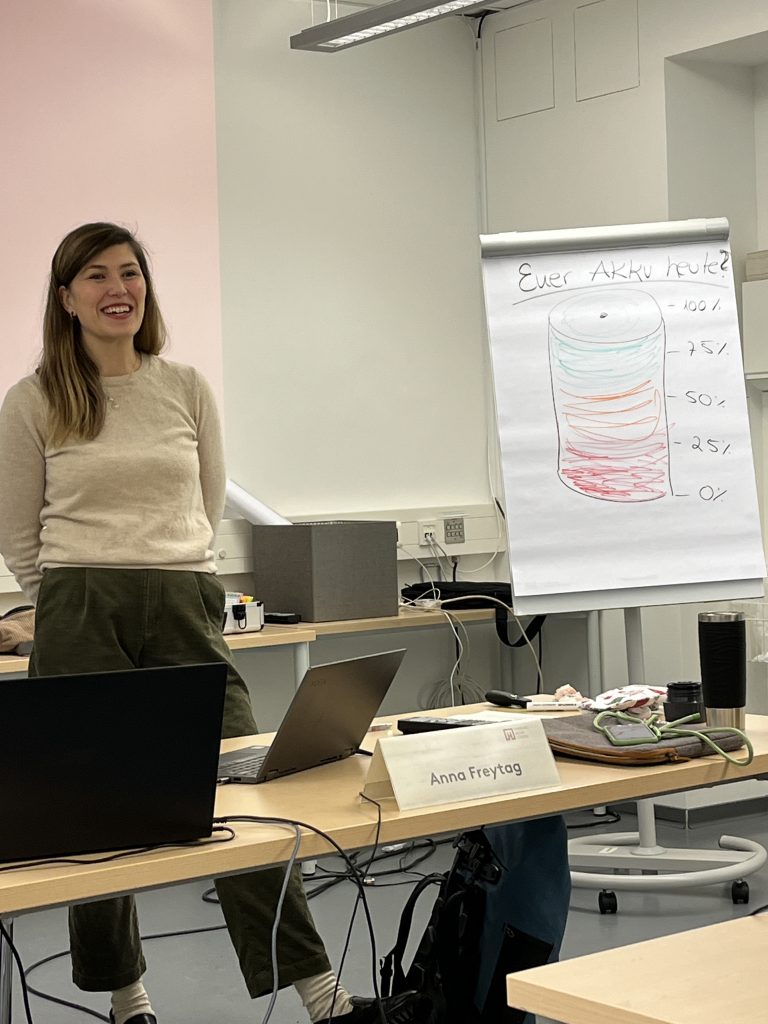

Warum mir neulich diese fast vergessene (und legal mit Sicherheit verjährte) Anekdote aus den frühen Neunzigern einfiel? Nun: Studierendenjobs brauche ich in meinem neuen Masterstudium an der HMS keine mehr, ist ja berufsbegleitend. Aber beim letzten Seminar zum Thema quantitative Sozialforschung (oben und unten im Bild: unsere Dozentin Anna Freytag) stellt ich erstaunt fest, was alles so auf meinem mentalen Dachboden herumlag und eigentlich noch gut war. Skalierte Fragen? Da war doch was? Ja, klar, so sollten doch früher schon die Testpersonen die Leichtigkeit von Fruchtquark einschätzen.

Und mein erstes Studium, was mit BWL? Offenbar auch nicht ganz umsonst: Da habe ich mal Statistik gelernt. Ich hatte von daher zumindest eine vage Ahnung von Normalverteilung, Standardabweichungen und Korrelationskoeffizienten, stellte ich fest. Nicht mehr ganz frisch, aber als Begriff auch nicht ganz neu. Immerhin: Das hieß 1991 schon so, auch vor Erfindung der digitalen Welt für alle.

Je länger ich dabei bin, desto mehr stelle ich fest: Auch wenn ich in vieler Hinsicht – vor allem digitale Tools – anderen Studierenden hinterherhinke, immer wieder fügen sich alte und neue Puzzleteilchen zusammen wie beim Tetrisspielen. Ein gutes Gefühl. Die Teilchen setzen sich aus vielen verschiedenen Töpfen zusammen: Vor allem fast 30 Jahre Berufserfahrung, aber auch vergessen geglaubtes Wissen aus allen möglichen Bereichen – etwa diesem absurden Produkttester-Nebenjob, mit dem ich mir 1991 das absurd teure Münchner Nachtleben finanzierte.

Man ist vielleicht nicht mehr so richtig nah dran an Theorien, Tools und Lernmethoden wie diejenigen, die gerade erst ihr Bachelor-Studium hinter sich gebracht haben. Aber dafür sitzt man in einer gut gefüllten mentalen Vorratskammer und bringt manchmal erstaunliche Assoziationsketten zum Leuchten.

Oder, wie es mir in einem Interview einmal die Bildungsforscherin Elsbeth Stern so schön auf den Punkt gebracht hat: Alles Lernen ist Verknüpfen! Da ist es manchmal gar nicht verkehrt, ein paar Knotenpunkte mehr zu haben. Der Spruch „Nichts im Leben passiert ohne Grund“ bekommt nochmal eine ganz andere Bedeutung.

Und was gut ist, kommt wieder. Ich kann mittlerweile sogar wieder Nudeln mit Gorgonzolasauce sehen, ohne dass mir schlecht wird. Es hat aber ungefähr 20 Jahre gedauert.

Vielleicht kann ich sie sogar irgendwann wieder essen.

Anders wird gut: als Autorin für die Bertelsmann-Stiftung unterwegs

Was ist das eigentlich: gesellschaftlicher Zusammenhalt? Was zahlt darauf ein, was gefährdet ihn, und leben wir in einer „gespaltenen Gesellschaft“, so wie es oft den Eindruck macht, wenn man die Bruchlinien zwischen Einkommensgruppen, politischen Haltungen, Wählerschichten, Identitäten, Herkünften betrachtet?

Die Bertelsmann Stiftung hat dazu über zehn Jahre lang intensiv geforscht, Stimmungsbarometer und Studien veröffentlicht, den Forschungsstand verglichen. Was sind eigentlich die Faktoren für sozialen Zusammenhalt: Unsere sozialen Netze? Identifikation mit einem Ort? Politisches und gesellschaftliches Engagement? Gerechtigkeitsempfinden?

Daraus entstand der Wunsch nach einem Buch, das beides verbindet: Empirie und Praxis.

Im abgelaufenen Jahr durfte ich im Auftrag der Stiftung durch Deutschland reisen, um eben dieser Frage auf den Grund zu gehen, und habe für neun Reportagekapitel ganz unterschiedliche Menschen an sehr verschiedenen Orten gesucht, gefunden und getroffen. Gelingendes wie Gescheitertes protokolliert, und gemeinsam mit meinen Auftraggeber und Mit-Autoren überlegt, was daraus folgt.

Zum Beispiel:

Eine Gruppe von engagierten Frauen, die auf einem sächsischen Dorf ein nicht-kommerzielles Dorfcafé gegründet haben, und täglich darum ringen, wie man trotz politischer Gräben beim gemeinsamen Tun noch einen Gesprächskanal offen hält (im Bild: Klezmerkonzert in Sohland am Rotstein).